La navegación marítima de los siglos XVI y XVII estuvo marcada por un problema aparentemente simple, pero que retrasó durante siglos el dominio efectivo de los océanos: la incapacidad de determinar la longitud en alta mar. Este desafío, conocido como el «problema del punto fijo», no solo limitó las capacidades técnicas de las grandes potencias marítimas, sino que también desencadenó rivalidades geopolíticas, científicas y culturales. Este fascinante tema, que combina exploración, ciencia y mitología, es explorado con profundidad en La isla del día de antes, la novela de Umberto Eco que utiliza este dilema histórico como metáfora de la búsqueda del conocimiento y la obsesión humana por la precisión.

La longitud: el talón de Aquiles de los navegantes

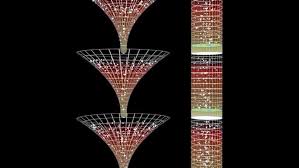

Mientras que calcular la latitud era relativamente sencillo gracias a la posición del sol y las estrellas, determinar la longitud requería un método mucho más complejo. Para establecer con precisión la posición de un barco, era necesario conocer la hora exacta en dos lugares distantes: el punto de partida y la ubicación actual del barco. La falta de relojes precisos que resistieran las inclemencias del mar hizo imposible este cálculo durante siglos.

En su novela, Eco retrata a un navegante varado en un barco misterioso anclado en la línea de cambio de fecha, enfrentando no solo el desafío de la longitud, sino también el enigma existencial de su posición en el tiempo. A través de esta trama, Eco entrelaza las luchas científicas de la época con reflexiones sobre la relatividad del conocimiento y los límites de la percepción humana.

El Hierro, Greenwich y la rivalidad hispano-británica

La dificultad de calcular la longitud no solo tenía implicaciones técnicas, sino también políticas. En el siglo XVII, España, como principal potencia marítima, había establecido el meridiano cero en la isla de El Hierro, el punto más occidental del mundo conocido por los europeos en ese momento. Este meridiano no solo reflejaba la influencia española en la cartografía, sino que también simbolizaba su dominio marítimo.

Sin embargo, con el auge del Imperio Británico, Greenwich comenzó a ganar protagonismo como referencia global. En el siglo XVIII, el desarrollo del cronómetro marino por John Harrison dio a los navegantes británicos la capacidad de calcular la longitud con precisión, otorgando a Inglaterra una ventaja estratégica en los mares. Finalmente, en la Conferencia Internacional del Meridiano de 1884, se adoptó Greenwich como el meridiano cero, marcando el triunfo británico y el declive del sistema español basado en El Hierro.

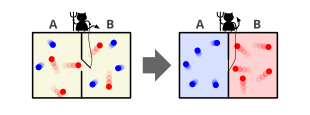

El «polvo simpático» y las soluciones fantásticas

Umberto Eco utiliza en La isla del día de antes una amplia gama de referencias históricas y ficticias para mostrar los intentos, a menudo absurdos, de resolver el problema de la longitud. Entre ellos destaca el «polvo simpático», una idea delirante basada en la premisa de que una herida infligida a un perro en un barco podría ser «sincronizada» con una espada en el puerto de partida mediante la aplicación de un polvo mágico, permitiendo así determinar la hora.

Este método, aunque irreal, refleja el grado de desesperación y creatividad de la época. España, Inglaterra, Francia y los Países Bajos se enfrentaron en una auténtica carrera tecnológica por hallar la solución, conscientes de que el dominio de los mares dependía de ello. En la novela, Eco aprovecha esta búsqueda para reflexionar sobre la mezcla de ciencia y superstición, mostrando cómo el progreso humano a menudo camina sobre un delgado hilo entre lo racional y lo fantástico.

La solución británica: el cronómetro marino

El verdadero avance llegó en el siglo XVIII, cuando John Harrison diseñó el cronómetro marino, un reloj capaz de mantener la hora con precisión incluso en las condiciones más adversas del mar. Este invento revolucionó la navegación y permitió a exploradores como James Cook cartografiar regiones como Nueva Zelanda, las Islas Sandwich y la Antártida con una precisión nunca antes vista.

En La isla del día de antes, el protagonista se enfrenta a la paradoja de estar «cerca» de su objetivo pero incapaz de alcanzarlo, un eco de la frustración que durante siglos sintieron los navegantes al enfrentarse a los vastos océanos sin un método fiable para determinar su posición.

Ciencia, poder y el legado del enigma de la longitud

El problema de la longitud trasciende su dimensión técnica. Como muestra Umberto Eco, fue una lucha profundamente humana, marcada por la obsesión por entender el mundo y la necesidad de superar las limitaciones del conocimiento. Para España y el Reino Unido, esta búsqueda también fue una herramienta de poder, una batalla por el control de los mares y la supremacía en el ámbito científico.

La transición del meridiano de El Hierro al de Greenwich simboliza no solo el cambio en la dominación marítima, sino también una transformación cultural. En un mundo donde la ciencia ha reemplazado la superstición como herramienta principal para comprender el universo, el enigma de la longitud se erige como un recordatorio de los desafíos que moldearon nuestra civilización.

A través de su magistral narración, Eco convierte este dilema histórico en una reflexión sobre la condición humana, donde la lucha por el conocimiento se entrelaza con los límites de nuestra percepción y la capacidad de transformar el mundo. La isla del día de antes no solo rescata el drama de los navegantes perdidos en los océanos, sino que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia búsqueda de certezas en un mundo lleno de incertidumbre.