La continuidad o discontinuidad de la materia

Un debate que se remonta a hace más de 2500 años en la Grecia antigua, sigue resonando en la intersección entre la física moderna y la filosofía profunda, delineando cómo concebimos la estructura íntima del universo. Leucipo y Demócrito, en el siglo V a.C., propusieron un modelo discontinuo: la materia se descompone en átomos, partículas indivisibles —del griego «lo que no se puede cortar»— que varían en forma, tamaño y posición, moviéndose en un vacío eterno y ensamblándose en vórtices para formar cuerpos tangibles. Este atomismo primigenio, donde incluso el alma se construye con átomos esféricos, no solo anticipa la cinética moderna, sino que plantea una visión radical: la realidad emerge de colisiones y separaciones en un espacio punteado por vacíos infinitesimales. Demócrito explicó las sensaciones —vista, oído— como flujos de átomos emanados desde los objetos, un germen intuitivo de las interacciones corpusculares que hoy estudiamos en la mecánica cuántica.

En contraste, Platón y Aristóteles defendieron la continuidad, rechazando el vacío y las partículas últimas. Platón, influido por Empédocles y Pitágoras, imaginó la materia como un sustrato eterno compuesto por cuatro elementos —fuego, aire, tierra, agua— asociados a poliedros regulares: tetraedros ardientes, cubos terrestres, icosaedros acuosos. Estos cuerpos se descomponen en triángulos elementales —isósceles y escalenos—, unidades geométricas infinitamente divisibles hacia lo pequeño, pero limitadas al formar estructuras finitas hacia lo grande. Esta tensión entre lo continuo y lo discreto refleja una cosmología donde la materia es un medio fluido de transformaciones, no un conjunto de bloques separados. Aristóteles, más tajante, eliminó cualquier noción de vacío: sus cuatro elementos buscan sus lugares naturales —fuego y aire hacia arriba, tierra y agua hacia abajo— en un cosmos continuo donde el movimiento requiere un motor constante, una sustancia inmaterial que impulsa las esferas celestes en órbitas eternas, opuestas al reposo terrestre.

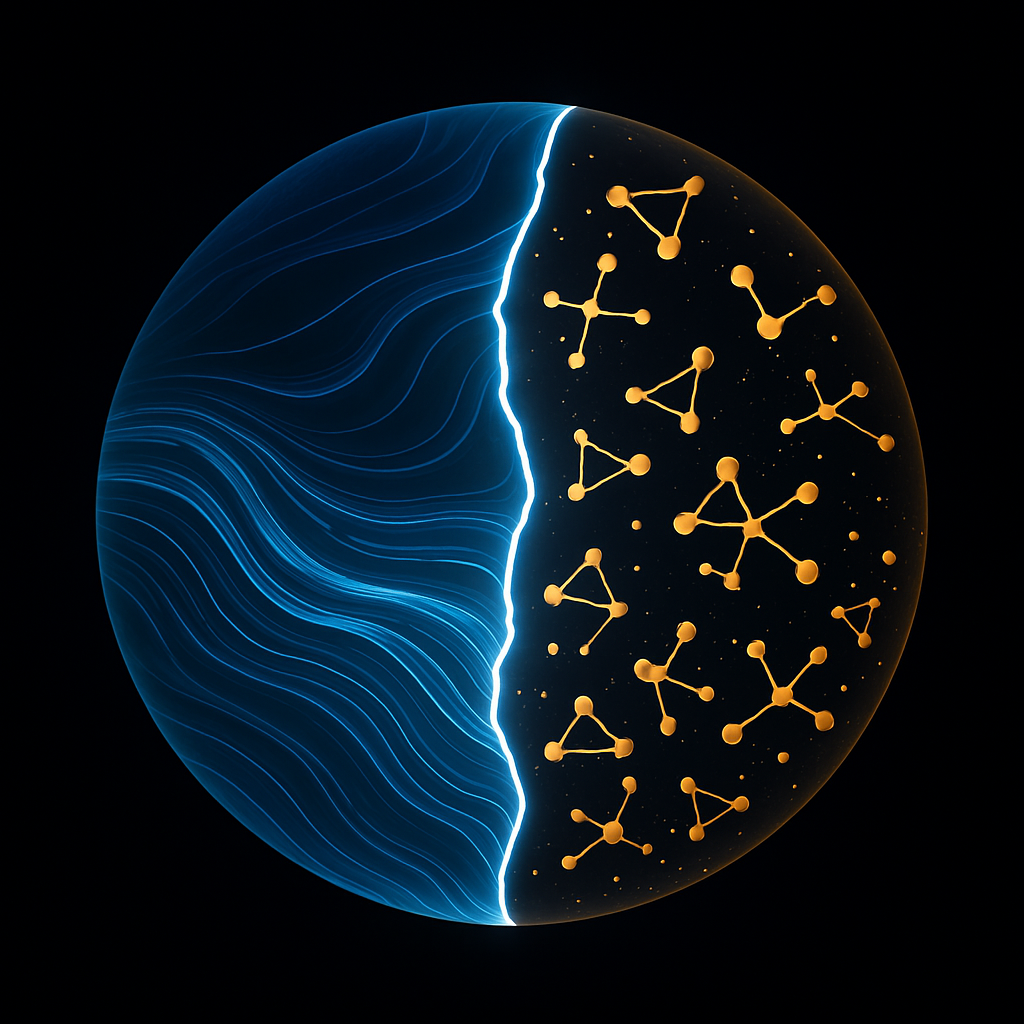

Este choque conceptual no es reliquia histórica; reverbera en la física actual. La teoría cuántica abraza la discontinuidad con partículas como electrones y quarks, mientras la relatividad describe campos continuos que curvan el espacio-tiempo. La síntesis sigue esquiva: ¿es la materia un mosaico de quanta o una extensión sin fisuras? La paradoja aristotélica del vacío —donde un móvil sin resistencia alcanzaría velocidad infinita— prefigura dilemas modernos sobre la naturaleza del éter o el vacío cuántico, poblado de fluctuaciones. Platón, con su geometría elemental, insinúa las simetrías que hoy exploramos en la teoría de cuerdas. La continuidad y la discontinuidad no son opuestos excluyentes, sino facetas de una realidad que se pliega según la escala: átomos en lo micro, campos en lo macro. Este debate, iniciado en las mentes griegas, nos empuja a repensar el tejido del cosmos, un enigma técnico y filosófico que, en su persistencia, revela la complejidad irreductible de lo que nos constituye.