Gravedad

La gravedad, esa presencia ubicua que moldea el cosmos y nos ancla a la Tierra, ha desafiado durante siglos la comprensión humana. Desde la caída de la mítica manzana de Newton hasta las elegantes ecuaciones de Einstein, su naturaleza íntima ha sido objeto de debate, especulación y asombrosa exploración. ¿Es simplemente una fuerza más, comparable al electromagnetismo, o representa una manifestación más profunda de la estructura misma del universo?

La teoría de la relatividad general de Einstein transformó radicalmente nuestra concepción del fenómeno gravitatorio. En lugar de tratarse de una fuerza que actúa a distancia, la gravedad se entiende como la curvatura del espacio-tiempo provocada por la presencia de masa y energía. En este marco, los cuerpos no son “atraídos” en el sentido tradicional, sino que siguen trayectorias naturales —geodésicas— a lo largo de un espacio-tiempo deformado. Esta visión geométrica ha demostrado una precisión extraordinaria al describir fenómenos a gran escala: desde el movimiento de los planetas hasta la expansión acelerada del universo.

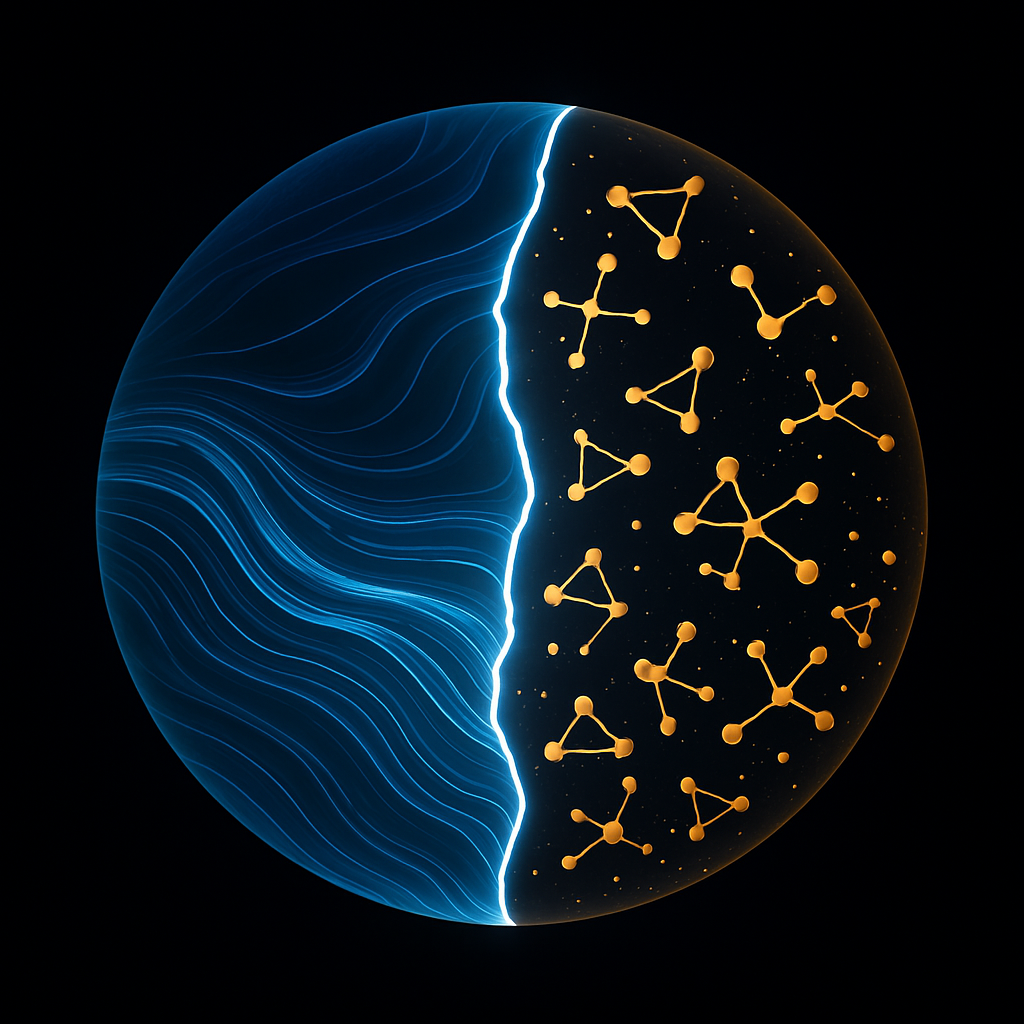

Sin embargo, la relatividad general, con toda su elegancia matemática, resulta incompatible con el otro gran pilar de la física moderna: la mecánica cuántica. Mientras la relatividad describe el universo a gran escala, la mecánica cuántica rige el comportamiento del mundo microscópico, donde la energía se cuantiza y las partículas exhiben propiedades ondulatorias y probabilísticas. La búsqueda de una teoría de la gravedad cuántica, que logre unificar ambas descripciones en un marco coherente, constituye uno de los mayores retos actuales de la física teórica.

¿Existe una partícula mediadora de la gravedad, el gravitón, análoga al fotón en el electromagnetismo? Las teorías cuánticas de campos predicen su existencia, pero su detección directa ha resultado prácticamente imposible hasta ahora, debido a la extrema debilidad de la interacción gravitatoria en escalas subatómicas.

En este contexto, emergen propuestas experimentales innovadoras que podrían arrojar nueva luz sobre el carácter cuántico de la gravedad. Una de las más prometedoras involucra la manipulación de nanocristales en estados de superposición cuántica. La observación de efectos como el entrelazamiento cuántico inducido gravitacionalmente entre dos de estos objetos, o la perturbación provocada por la medición de uno sobre el estado del otro, podría constituir evidencia indirecta, pero poderosa, de que la gravedad también obedece a principios cuánticos. Estos experimentos no buscan cuantizar la gravedad directamente, sino falsar la hipótesis de su naturaleza puramente clásica —un paso crucial en la dirección correcta.

Más allá de estos enfoques, surgen preguntas aún más profundas: ¿trasciende la gravedad el universo tal como lo concebimos? La teoría de supercuerdas, en su ambicioso intento de unificar todas las fuerzas fundamentales y la materia en un único marco matemático, propone la existencia de dimensiones espaciales adicionales, compactificadas a escalas diminutas que escapan a la detección actual. En este contexto, la gravedad podría propagarse libremente a través de esas dimensiones extra, mientras que las demás fuerzas estarían confinadas a las cuatro dimensiones que percibimos. Este hecho ofrecería una posible explicación a la aparente debilidad de la gravedad en comparación con otras interacciones fundamentales.

Aunque aún se encuentra en el terreno especulativo, esta perspectiva abre un abanico de posibilidades sobre la verdadera naturaleza de la gravedad y su papel en la arquitectura última del universo. La investigación continúa, impulsada por la incesante curiosidad del ser humano por comprender los mecanismos más profundos que rigen la realidad.